シングルハンディの知人のオッサンに誘われてのラウンド。今回もアイアンはPING G25。

前回、前々回からずっとキャビティバックアイアンを連続して使用しています。

一番の理由は、「今年は徹底的にスコアに拘る!」という目標を立てたからです。

今のところは、確実にスコアアップに貢献してくれています。

ただ、シャフトがPING 純正のCFS(X)の為か、ラウンド後の疲労感が軽めのカーボンシャフトを使った時よりも遥かに大きく感じます。

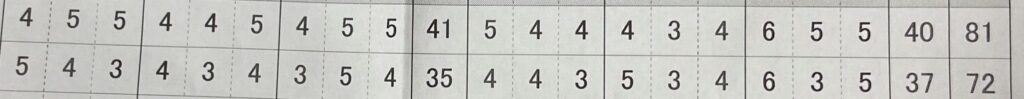

今回のスコア。

上のスコアがワタクシ。

いくら簡単なコースとは言え、一緒に回っているシングルオヤジにパープレーを決められると、もう一緒にラウンドしてて嫌んなっちゃいます(笑)

キャビティアイアンを使うメリットを再確認してみると。

とにかくストレートを中心に組み立てて行くのが基本形。

先ずはフェースの面とアライメントをしっかりとターゲットに向ける事だけは、慎重にそして徹底します。

後は多少ダフったとしてもバウンスが助けてくれると信じて、しっかりとボールをダイレクトに撃ち抜いていく事に集中するだけです。

キャビティアイアンはバックフェースの真んをくり抜く事で、ウエイトが限りなく外側に配分されてます。

それによって、多少芯を外して打ってもフェースのブレが少なく直進性が高くなるという設計ですが、その設計故に逆にボールを曲げるのには多少苦労する事になります。

但しそうなると、もうアイアンで曲げて狙うという選択肢が無くなる訳で、逆にこの割り切りが功を奏します。

もう直線で狙うマネジメントだけになるので、目の前に障害物があるスタイミーな状況では、無理に曲げてでも距離を稼ごうとせずに、無難にレイアップするという選択を迷わず出来るのが良いですね。

他に感じる事は、やはりバウンスが効いていると芝の上からのショットは本当に楽だという事です。

毎ショット、スイングレフト(参照記事 左に振るゴルフスイング)でボールに向かって振り抜きながら、インパクト後にバウンスで着地するイメージです。

さらに机上の空論だけではなく、実際にショットをするとその直進性に驚きます。

グリーン周りまで行けば良いかな?くらいのイメージで打つと、高確率でグリーンに乗せる事ができるのです。

なので、今回のラウンドではパーオン率が非常に高かったですね。

まあ、そんなに難しいコースじゃなかったっていう事もありますが。

今回は一応5番アイアンから入れて行きましたが、一緒に5番ユーティリティも持って行きました。

今回の使用頻度としては、5番の距離は、ほぼユーティリティの方を使いました。

理由はセカンドが左OBのホールが多く、保険として少しフェードを打ちたい状況だったからです。

ストレートで狙うのであれば、5番アイアンの方が方向性的に良いかな?とも思いました。

もしユーティリティを持っていないと仮定したら、左が怖い場合、5番アイアンでのターゲットを右に設定して真っ直ぐに打ち出していきますね。

今回もG25ハイブリット(ユーティリティ)を多用しました。

キャビティアイアンを使う様になってから、必然的にハイブリット(ユーティリティ)も使用頻度が上がりました。

特にティーショットでの2番ユーティリティ(G25 ハイブリット17度)が良すぎて、3Wを抜いて行ったくらいです。

その3Wの代わりに5番アイアンを入れたという訳です。

G25ユーティリティ(17°)

構えた時の感じ。

やっぱりロフトが少し立っていますね。

17度のユーティリティは、ある程度のヘッドスピードは要求されますが、ボールを浮かす事ができるくらいのヘッドスピードがあれば、かなり使い道のあるクラブになります。

ティーショットで「200〜210ヤード」くらいをアイアンの様な感覚で打てるので、非常に使い易く感じます。

どうしてもウッドでのティーショットは、ティーアップしている事もあって、横から払い打ちか、ややアッパー気味のスイングイメージになり易いので、横から払ってミートした場合のミスは捕まってフック、アッパー気味に振った時のミスは擦ってスライス系のボールが出ます。

そうなると、特にアゲインストの状況では滞空時間が長くなり、ドライバーよりもロフトがある分スピン量も増え、しかも飛距離もそれなりに出るので、そのまま風に持っていかれてOBになる確率も高くなります。

安全策を取った挙句のOBは、精神的にも引きずってしまいがちです。

しかし、ロフトの立ったユーティリティを使って、アイアン同様にダウンブローのイメージでショットができると、ミスをしてもトップボールで低く転がっていく事が多くなるだけです。

しかも割とランが出るので、思った以上の距離が出て結果オーライになる場合も多いですね。

つまり、谷越えなどのシチュエーションでなければ、ミスショットとは言っても致命的なミスにはならないという事です。

これがロフト角の少ないユーティリティのメリットになります。

逆にデメリットは、単純に少し難しいという事だけでしょうか?

難しいと言っても、3Wの様に長さからくるミートの難しさというより、短いシャフトでヘッドスピードが出難い上にロフトが立っているので、結果的にボールを浮かせにくいという意味での難しさになります。

しかしシャフトが短い分、ミートさせるのは3Wよりもずっと簡単です。

つまり、そのボールを浮かす事が出来ずに低い弾道やゴロになる事を嫌がらなければ十分に使えます。

仮にゴロになったとしても、距離自体はアイアンで打ったくらいには稼げますし(笑)

今回のラウンドを通して改めて思った事は。

キャビティアイアンを使用して、さらに出来るだけユーティリティを短い番手から入れる。

これがスコアを作る戦略の一つだと改めて思いました。

今回一緒にまわったシングルのゴルフ仲間の親父さんは、それはそれは最新クラブで武装しています(笑)

まあ、競技者なので当然と言えば当然なのですが、それに対してワタクシの今回のモデルは2013年製のアイアンとハイブリット(ユーティリティ)です。

それでも途中まで僅差で踏ん張っていましたから、古いクラブでも基本設計さえしっかりしていれば、今でも十分に戦闘力はあるという事です。

現在では、飛距離性能を求め、必要以上にロフトを立てたモデルも多くあります。

アイアンは飛距離では無いと言いながらも、どこかに7番アイアンで170ヤードを打ちたいという気持ちを持った人も多く、その辺りの人へ向けた販売戦略としてのメーカーの答えなのでしょう。

しかし、ゴルフはターゲットスポーツです。

言わば競技としてはダーツなどに近い訳です。

アイアンで飛距離を求め続けるという事は、それはダーツで矢のスピードや、的にどれだけ深く刺さったか?を追求する様なものです。

確かにドライバーショットが飛べばセカンドショットは短い番手で打てるので、精神的には楽になりますが、そこからしっかりとグリーンをキャッチする事ができなければ意味がありません。

そのセカンドショットを担うアイアンが、ストロングロフトで、普通に当たれば150ヤード、当たりが薄ければ130ヤード、ド真芯を食ったら165ヤードの様になる様なアイアンでは、距離の計算が成り立たなくなってしまいます。

そうなると、多少飛距離は犠牲になっても、毎回の誤差が前後10ヤードくらいに収まった方がグリーンに乗る確率は高くなる訳で、そうなってくれば必然的にクラシカルロフトのアイアンの方が距離の打ち分けが容易になると思っています。

2番ユーティリティのところで書いたように、シャフトが短いクラブでロフトが立った物は難易度が上がります。

2番ユーティリティでのセカンドショットは、ロングホールの2打目とかになるので、そこまで精度を求める状況ではありませんが、精度が命のアイアンとなると話は別になってきます。

みんなが7番で160ヤード打っている中、7番で140ヤードで良いのです。

その代わりに何度打っても140ヤードという方がゲームを作りやすくなります。

160ヤードは5番ユーティリティで楽々打てば良いのですから。

スロトングロフト合戦は、いつの日か軽硬ブームの様に収束する気はしています。

しかし、ゴルフにおいて飛距離は麻薬的な存在なので、軽硬ブームほど一気に引かないとは思いますが…。